Egon Schiele

(Tulln 1890–1918 Wien)

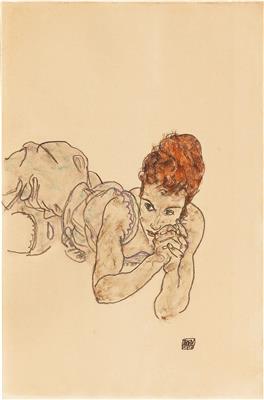

Liegende Frau, signiert, datiert Egon Schiele 1917, Gouache und schwarzer Stift auf Papier, Blattgröße 45 x 29,7 cm, gerahmt

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1990, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1998, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Provenienz:

Privatsammlung, Salzburg, seit den frühen 1930er Jahren

EGON SCHIELES LETZTE JAHRE, 1917-18

Übersetzt aus einem Beitrag von Jane Kallir

© Jane Kallir

Anfang 1917 kehrte Egon Schiele aus Mühling, dem ländlichen Stützpunkt, an dem er beim österreichischen Heer stationiert war, zurück nach Wien. Im Jahr zuvor hatte er während seines Militärdienstes nur wenig gemalt, doch nun widmete er sich seiner künstlerischen Karriere mit neuem Elan. Schon bald hatte er seine Kontakte aus der Kunstwelt wieder aufgenommen und neue geknüpft und pflegte dabei besonders seine Beziehung zum jungen Direktor der Staatsgalerie Franz Martin Haberditzl, welche ihm einen Portraitauftrag einbrachte (Kallir P. 309) und 1918 dazu führte, dass das Museum das Ölgemälde „Bildnis der Frau des Künstlers, sitzend“ (Kallir P. 316) erwarb. Die Veröffentlichung einer Sammlung von Faksimile-Ausgaben von Schieles Zeichnungen Mitte 1917, gemeinsam mit einem Set Postkarten machte seine Arbeit einem neuen, breiteren Publikum bekannt. Der Künstler erhielt nun Verehrerpost sowie unaufgeforderte Nachfragen von Sammlern, Kunstverlegern und Schriftstellern. Seine Ausstellungen wurden immer gefragter und häufig sollte Schiele nicht nur daran teilnehmen, sondern diese auch organisieren. Erstmals konnte er es sich leisten, eine Riege professioneller Modelle zu engagieren. 1918 brauchte er sogar eine Sekretärin.

Aufgrund seiner aufkeimenden Künstlerkarriere, schuf Schiele während seiner letzten beiden Lebensjahre eine Vielzahl an Zeichnungen: Studien für Portaitaufträge und Studien unterschiedlicher Modelle. Sein Stil zwischen 1917 und 1918 wich scharf von der expressionistischen Bildsprache ab, die seine Werke vor seiner Einberufung zum Heer 1915 geprägt hatte. Die solipsistische Selbstbeweihräucherung seiner späten Jugend hatte durch die Ehe des Künstlers mit Edith Harms, welche er ebenfalls 1915 schloss, und durch sein Mitgefühl mit den Kriegsgefangenen, denen er als Soldat begegnete, nachgelassen. Im Einklang mit diesem nun vermehrt humanistischen Zugang wurden auch Schieles Zeichnungen auf eine sehr konventionelle Weise zunehmend realistischer. Die Konturen hielten fast ausschließlich an den Forderungen darstellerischer Präzision fest und ließen nur wenig Spielraum für expressive Abweichungen. Seine Farbpalette war nun verhalten und eher naturalistisch. Eine feine, bräunliche Unterglasur definierte die Hauptelemente und größere Farbtupfer hoben betonte Partien wie beispielsweise Ellbogen, Knöchel oder Lippen hervor. Andere, eher matte Bildelemente (Strümpfe oder Haar) setzen sich von leuchtender Kleidung und Haut ab.

Insgesamt achtete Schiele nun weniger auf Farben als auf Volumen und Form und entwickelte eine Neigung, seine Studienobjekte nun ausschließlich durch Zeichnungen zu betrachten und erforschen.

1917 hatte Egon Schiele erstmals in seinem kurzen Leben Zugang zu einer großen Zahl an Modellen. Er war nicht länger gezwungen, seine Familie, Freunde und Liebschaften zur Schau zu bitten, sondern konnte es sich leisten, eine abwechslungsreiche Riege professioneller Modelle zu engagieren. Naturgemäß sträubte Edith Schiele sich dagegen, aus Eifersucht auf die nackten Frauen, die nun das Atelier ihres Gatten bevölkerten. Doch ihr Wunsch, sein einziges Modell zu sein, gestaltete sich schwierig, weigerte sie sich doch nackt für ihn zu posieren. Um ihr die Scham zu nehmen, versprach Egon, ihre Gesichtszüge auf den Bildern zu verändern, sodass sie nicht zu erkennen sei. Dies mag auch einer der Gründe dafür sein, weshalb seine Frau nur in sehr wenigen seiner erotischeren Arbeiten eindeutig erkennbar ist.

Trotz Ediths Eifersucht war sie 1917 gewiss nicht Schieles einziges oder gar sein Hauptmodell. Neben einer Reihe zahlreicher professioneller Modelle, zeigte auch Ediths Schwester, Adele Harms, große Lust am Modellieren. Ähnlich wie Edith scheint Adele sich jedoch selten gänzlich entblößt zu haben. Sofern sie nicht komplett bekleidet sind, werden die beiden Schwestern gewöhnlich in flattrigen Unterhemden gezeigt. In Schieles herkömmlichen Portraits der Schwestern sind ihre Gesichter leicht zu unterscheiden: Edith hat eher feinere, melancholisch anmutende Gesichtszüge; Adeles Miene wirkt eher hart und kantig. Dennoch ist auch Adele in den Figurstudien des Künstlers nicht leichter zu erkennen.

Schieles formale Portraits von Frauen waren seit seiner Hochzeit 1915 wesentlich prägnanter geworden, seine Darstellungen nackter oder halbnackter weiblicher Körper hatten jedoch eine zunehmend unpersönliche Form angenommen. Letztere sollten als Studien für allegorische Gemälde dienen. Darum interessierte sich der Künstler weniger für Gesichter als für Posen. Seine stilisierte Simplifikation von Gesichtszügen lässt in seinen Figurenzeichnungen einzelne Personen nur schwer erkennen. Weitere erschwerende Faktoren im Fall von Adele und Edith waren deren familiäre Ähnlichkeit und die Tatsache, dass Schiele in seiner Darstellung unterscheidender Merkmale nicht immer genau war. (Adele hatte dunkles Haar, während Edith blond war, doch wurden beide oft mit rötlichen Locken gezeigt.)

All diese Gründe machen es unmöglich, eindeutig zu identifizieren, wer ihm für die Liegende Frau Modell stand. Die Gesichtszüge lassen sowohl auf Adele als auch Edith schließen. Sie könnte jede der beiden Schwestern sein, oder keine von ihnen. Ein ähnliches Gesicht findet sich auch in zahlreichen anderen Arbeiten dieser Periode (siehe Kallir D. 1977-80).

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1990, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1998, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Provenienz:

Privatsammlung, Salzburg, seit den frühen 1930er Jahren

Übersetzt aus einem Beitrag von Jane Kallir

© Jane Kallir

1917 hatte Egon Schiele erstmals in seinem kurzen Leben Zugang zu einer großen Zahl an Modellen. Er war nicht länger gezwungen, seine Familie, Freunde und Liebschaften zur Schau zu bitten, sondern konnte es sich leisten, eine abwechslungsreiche Riege professioneller Modelle zu engagieren. Naturgemäß sträubte Edith Schiele sich dagegen, aus Eifersucht auf die nackten Frauen, die nun das Atelier ihres Gatten bevölkerten. Doch ihr Wunsch, sein einziges Modell zu sein, gestaltete sich schwierig, weigerte sie sich doch nackt für ihn zu posieren. Um ihr die Scham zu nehmen, versprach Egon, ihre Gesichtszüge auf den Bildern zu verändern, sodass sie nicht zu erkennen sei. Dies mag auch einer der Gründe dafür sein, weshalb seine Frau nur in sehr wenigen seiner erotischeren Arbeiten eindeutig erkennbar ist.

Trotz Ediths Eifersucht war sie 1917 gewiss nicht Schieles einziges oder gar sein Hauptmodell. Neben einer Reihe zahlreicher professioneller Modelle, zeigte auch Ediths Schwester, Adele Harms, große Lust am Modellieren. Ähnlich wie Edith scheint Adele sich jedoch selten gänzlich entblößt zu haben. Sofern sie nicht komplett bekleidet sind, werden die beiden Schwestern gewöhnlich in flattrigen Unterhemden gezeigt. In Schieles herkömmlichen Portraits der Schwestern sind ihre Gesichter leicht zu unterscheiden: Edith hat eher feinere, melancholisch anmutende Gesichtszüge; Adeles Miene wirkt eher hart und kantig. Dennoch ist auch Adele in den Figurstudien des Künstlers nicht leichter zu erkennen.

Schieles formale Portraits von Frauen waren seit seiner Hochzeit 1915 wesentlich prägnanter geworden, seine Darstellungen nackter oder halbnackter weiblicher Körper hatten jedoch eine zunehmend unpersönliche Form angenommen. Letztere sollten als Studien für allegorische Gemälde dienen. Darum interessierte sich der Künstler weniger für Gesichter als für Posen. Seine stilisierte Simplifikation von Gesichtszügen lässt in seinen Figurenzeichnungen einzelne Personen nur schwer erkennen. Weitere erschwerende Faktoren im Fall von Adele und Edith waren deren familiäre Ähnlichkeit und die Tatsache, dass Schiele in seiner Darstellung unterscheidender Merkmale nicht immer genau war. (Adele hatte dunkles Haar, während Edith blond war, doch wurden beide oft mit rötlichen Locken gezeigt.)

All diese Gründe machen es unmöglich, eindeutig zu identifizieren, wer ihm für die Liegende Frau Modell stand. Die Gesichtszüge lassen sowohl auf Adele als auch Edith schließen. Sie könnte jede der beiden Schwestern sein, oder keine von ihnen. Ein ähnliches Gesicht findet sich auch in zahlreichen anderen Arbeiten dieser Periode (siehe Kallir D. 1977-80).

21.11.2017 - 18:00

- Erzielter Preis: **

-

EUR 2.345.000,-

- Schätzwert:

-

EUR 700.000,- bis EUR 1.200.000,-

Egon Schiele

(Tulln 1890–1918 Wien)

Liegende Frau, signiert, datiert Egon Schiele 1917, Gouache und schwarzer Stift auf Papier, Blattgröße 45 x 29,7 cm, gerahmt

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1990, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1998, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Provenienz:

Privatsammlung, Salzburg, seit den frühen 1930er Jahren

EGON SCHIELES LETZTE JAHRE, 1917-18

Übersetzt aus einem Beitrag von Jane Kallir

© Jane Kallir

Anfang 1917 kehrte Egon Schiele aus Mühling, dem ländlichen Stützpunkt, an dem er beim österreichischen Heer stationiert war, zurück nach Wien. Im Jahr zuvor hatte er während seines Militärdienstes nur wenig gemalt, doch nun widmete er sich seiner künstlerischen Karriere mit neuem Elan. Schon bald hatte er seine Kontakte aus der Kunstwelt wieder aufgenommen und neue geknüpft und pflegte dabei besonders seine Beziehung zum jungen Direktor der Staatsgalerie Franz Martin Haberditzl, welche ihm einen Portraitauftrag einbrachte (Kallir P. 309) und 1918 dazu führte, dass das Museum das Ölgemälde „Bildnis der Frau des Künstlers, sitzend“ (Kallir P. 316) erwarb. Die Veröffentlichung einer Sammlung von Faksimile-Ausgaben von Schieles Zeichnungen Mitte 1917, gemeinsam mit einem Set Postkarten machte seine Arbeit einem neuen, breiteren Publikum bekannt. Der Künstler erhielt nun Verehrerpost sowie unaufgeforderte Nachfragen von Sammlern, Kunstverlegern und Schriftstellern. Seine Ausstellungen wurden immer gefragter und häufig sollte Schiele nicht nur daran teilnehmen, sondern diese auch organisieren. Erstmals konnte er es sich leisten, eine Riege professioneller Modelle zu engagieren. 1918 brauchte er sogar eine Sekretärin.

Aufgrund seiner aufkeimenden Künstlerkarriere, schuf Schiele während seiner letzten beiden Lebensjahre eine Vielzahl an Zeichnungen: Studien für Portaitaufträge und Studien unterschiedlicher Modelle. Sein Stil zwischen 1917 und 1918 wich scharf von der expressionistischen Bildsprache ab, die seine Werke vor seiner Einberufung zum Heer 1915 geprägt hatte. Die solipsistische Selbstbeweihräucherung seiner späten Jugend hatte durch die Ehe des Künstlers mit Edith Harms, welche er ebenfalls 1915 schloss, und durch sein Mitgefühl mit den Kriegsgefangenen, denen er als Soldat begegnete, nachgelassen. Im Einklang mit diesem nun vermehrt humanistischen Zugang wurden auch Schieles Zeichnungen auf eine sehr konventionelle Weise zunehmend realistischer. Die Konturen hielten fast ausschließlich an den Forderungen darstellerischer Präzision fest und ließen nur wenig Spielraum für expressive Abweichungen. Seine Farbpalette war nun verhalten und eher naturalistisch. Eine feine, bräunliche Unterglasur definierte die Hauptelemente und größere Farbtupfer hoben betonte Partien wie beispielsweise Ellbogen, Knöchel oder Lippen hervor. Andere, eher matte Bildelemente (Strümpfe oder Haar) setzen sich von leuchtender Kleidung und Haut ab.

Insgesamt achtete Schiele nun weniger auf Farben als auf Volumen und Form und entwickelte eine Neigung, seine Studienobjekte nun ausschließlich durch Zeichnungen zu betrachten und erforschen.

1917 hatte Egon Schiele erstmals in seinem kurzen Leben Zugang zu einer großen Zahl an Modellen. Er war nicht länger gezwungen, seine Familie, Freunde und Liebschaften zur Schau zu bitten, sondern konnte es sich leisten, eine abwechslungsreiche Riege professioneller Modelle zu engagieren. Naturgemäß sträubte Edith Schiele sich dagegen, aus Eifersucht auf die nackten Frauen, die nun das Atelier ihres Gatten bevölkerten. Doch ihr Wunsch, sein einziges Modell zu sein, gestaltete sich schwierig, weigerte sie sich doch nackt für ihn zu posieren. Um ihr die Scham zu nehmen, versprach Egon, ihre Gesichtszüge auf den Bildern zu verändern, sodass sie nicht zu erkennen sei. Dies mag auch einer der Gründe dafür sein, weshalb seine Frau nur in sehr wenigen seiner erotischeren Arbeiten eindeutig erkennbar ist.

Trotz Ediths Eifersucht war sie 1917 gewiss nicht Schieles einziges oder gar sein Hauptmodell. Neben einer Reihe zahlreicher professioneller Modelle, zeigte auch Ediths Schwester, Adele Harms, große Lust am Modellieren. Ähnlich wie Edith scheint Adele sich jedoch selten gänzlich entblößt zu haben. Sofern sie nicht komplett bekleidet sind, werden die beiden Schwestern gewöhnlich in flattrigen Unterhemden gezeigt. In Schieles herkömmlichen Portraits der Schwestern sind ihre Gesichter leicht zu unterscheiden: Edith hat eher feinere, melancholisch anmutende Gesichtszüge; Adeles Miene wirkt eher hart und kantig. Dennoch ist auch Adele in den Figurstudien des Künstlers nicht leichter zu erkennen.

Schieles formale Portraits von Frauen waren seit seiner Hochzeit 1915 wesentlich prägnanter geworden, seine Darstellungen nackter oder halbnackter weiblicher Körper hatten jedoch eine zunehmend unpersönliche Form angenommen. Letztere sollten als Studien für allegorische Gemälde dienen. Darum interessierte sich der Künstler weniger für Gesichter als für Posen. Seine stilisierte Simplifikation von Gesichtszügen lässt in seinen Figurenzeichnungen einzelne Personen nur schwer erkennen. Weitere erschwerende Faktoren im Fall von Adele und Edith waren deren familiäre Ähnlichkeit und die Tatsache, dass Schiele in seiner Darstellung unterscheidender Merkmale nicht immer genau war. (Adele hatte dunkles Haar, während Edith blond war, doch wurden beide oft mit rötlichen Locken gezeigt.)

All diese Gründe machen es unmöglich, eindeutig zu identifizieren, wer ihm für die Liegende Frau Modell stand. Die Gesichtszüge lassen sowohl auf Adele als auch Edith schließen. Sie könnte jede der beiden Schwestern sein, oder keine von ihnen. Ein ähnliches Gesicht findet sich auch in zahlreichen anderen Arbeiten dieser Periode (siehe Kallir D. 1977-80).

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1990, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, New York 1998, S. 582, Nr. D. 1998, mit Abb.

Provenienz:

Privatsammlung, Salzburg, seit den frühen 1930er Jahren

Übersetzt aus einem Beitrag von Jane Kallir

© Jane Kallir

1917 hatte Egon Schiele erstmals in seinem kurzen Leben Zugang zu einer großen Zahl an Modellen. Er war nicht länger gezwungen, seine Familie, Freunde und Liebschaften zur Schau zu bitten, sondern konnte es sich leisten, eine abwechslungsreiche Riege professioneller Modelle zu engagieren. Naturgemäß sträubte Edith Schiele sich dagegen, aus Eifersucht auf die nackten Frauen, die nun das Atelier ihres Gatten bevölkerten. Doch ihr Wunsch, sein einziges Modell zu sein, gestaltete sich schwierig, weigerte sie sich doch nackt für ihn zu posieren. Um ihr die Scham zu nehmen, versprach Egon, ihre Gesichtszüge auf den Bildern zu verändern, sodass sie nicht zu erkennen sei. Dies mag auch einer der Gründe dafür sein, weshalb seine Frau nur in sehr wenigen seiner erotischeren Arbeiten eindeutig erkennbar ist.

Trotz Ediths Eifersucht war sie 1917 gewiss nicht Schieles einziges oder gar sein Hauptmodell. Neben einer Reihe zahlreicher professioneller Modelle, zeigte auch Ediths Schwester, Adele Harms, große Lust am Modellieren. Ähnlich wie Edith scheint Adele sich jedoch selten gänzlich entblößt zu haben. Sofern sie nicht komplett bekleidet sind, werden die beiden Schwestern gewöhnlich in flattrigen Unterhemden gezeigt. In Schieles herkömmlichen Portraits der Schwestern sind ihre Gesichter leicht zu unterscheiden: Edith hat eher feinere, melancholisch anmutende Gesichtszüge; Adeles Miene wirkt eher hart und kantig. Dennoch ist auch Adele in den Figurstudien des Künstlers nicht leichter zu erkennen.

Schieles formale Portraits von Frauen waren seit seiner Hochzeit 1915 wesentlich prägnanter geworden, seine Darstellungen nackter oder halbnackter weiblicher Körper hatten jedoch eine zunehmend unpersönliche Form angenommen. Letztere sollten als Studien für allegorische Gemälde dienen. Darum interessierte sich der Künstler weniger für Gesichter als für Posen. Seine stilisierte Simplifikation von Gesichtszügen lässt in seinen Figurenzeichnungen einzelne Personen nur schwer erkennen. Weitere erschwerende Faktoren im Fall von Adele und Edith waren deren familiäre Ähnlichkeit und die Tatsache, dass Schiele in seiner Darstellung unterscheidender Merkmale nicht immer genau war. (Adele hatte dunkles Haar, während Edith blond war, doch wurden beide oft mit rötlichen Locken gezeigt.)

All diese Gründe machen es unmöglich, eindeutig zu identifizieren, wer ihm für die Liegende Frau Modell stand. Die Gesichtszüge lassen sowohl auf Adele als auch Edith schließen. Sie könnte jede der beiden Schwestern sein, oder keine von ihnen. Ein ähnliches Gesicht findet sich auch in zahlreichen anderen Arbeiten dieser Periode (siehe Kallir D. 1977-80).

|

Käufer Hotline

Mo.-Fr.: 10.00 - 17.00

kundendienst@dorotheum.at +43 1 515 60 200 |

| Auktion: | Klassische Moderne |

| Auktionstyp: | Saalauktion |

| Datum: | 21.11.2017 - 18:00 |

| Auktionsort: | Wien | Palais Dorotheum |

| Besichtigung: | 11.11. - 21.11.2017 |

** Kaufpreis inkl. Käufergebühr und Mehrwertsteuer

Es können keine Kaufaufträge über Internet mehr abgegeben werden. Die Auktion befindet sich in Vorbereitung bzw. wurde bereits durchgeführt.

Weitere Objekte des Künstlers

-

Startpreis:

EUR 15.000,- -

Startpreis:

EUR 2.000,-